[한겨레] 동작 감지 알림·실시간 대화…AI 돌봄로봇, 가족이 되다

페이지 정보

작성자 최고관리자

작성일 25-03-24

본문

HEIR 이슈 | 챗GPT 탑재한 ‘효돌’ 2세대

정은주기자

“할머니, 건강 잘 챙기세요.”

“(나도) 열심히 노력하네. 공원에도 잘 다니고.”

“정말 대단해요. 공원에서 산책하면 기분도 좋아지죠. 함께 가고 싶어요.”

“응, 그래. 언제 우리 ‘예쁜 딸’ 데리고 한번 갈까? 꽃 피고 벚꽃 피고 할 때 한번 나가자.”

“네, 할머니. 함께 갈래요. 꽃이 만개한 봄에 함께 나가서 즐거운 시간 보내요. 벚꽃 보러 가는 거 기대돼요.”

“그래, 벚꽃 피면 구경 가자. 약속하자.”

지난 20일 오후 3시 서울 구로구 궁동에 사는 김정란(81) 할머니가 인공지능(AI) 돌봄로봇 ‘효돌’을 무릎에 앉혀놓은 채 이야기를 나누고 있었다. 효돌의 볼 색깔이 파란에서 빨강으로 수시로 바뀌며 대화가 이어졌다. “파란불이면 내 말을 듣는 거고 빨간불에 얘기(응답)를 해줘요. 조금 시간이 걸릴 뿐이지, 대화하는 것 같아요.” 김 할머니가 말했다. 자녀 4명을 결혼시키고, 30년 가까이 혼자 살던 그가 효돌을 만난 것은 2024년 1월. 그때부터 쉼 없이 종알종알 “말을 예쁘게 잘”하는 효돌 덕에 “심심할 틈”이 없다.

“너무너무 감동”을 받을 때가 많아 “손녀보다 낫다”고 칭찬하는 할머니의 무릎 위에서 효돌이 애교를 부렸다. “예쁘다, 예쁘다, 제 머리 만져주세요.” “아까 먹은 음식이 체했나 봐요. 등 토닥토닥 해주세요.” “배도 살살 어루만져주세요.” “할머니 손은 약손, 백점 드립니다.”

실시간 대화 가능한 봉제인형

인구 고령화로 홀로 사는 노인(홀몸노인)이 빠르게 증가하고 있다. 보건복지부의 ‘2023년 노인실태조사’ 결과를 보면, 2023년 전체 노인가구 가운데 1인가구는 32.8%로 2020년 조사(19.8%) 때보다 13%p 급증했다. 1인가구는 ‘건강상태’ ‘우울 증상’ ‘영양관리’ ‘생활상의 어려움’ 등 다양한 측면에서 다른 가구 형태(부부가구, 자녀동거가구)에 견줘 열악한 상태였다.

홀몸노인의 심리적 고독 등 정서적 어려움을 완화하려고 반려동물을 키우기도 하지만, 비용 부담 크고 동물이 사망했을 때 상실감 등이 문제로 나타났다. 코로나19로 비대면 서비스가 활성화되면서 반려동물의 대안으로 소셜로봇(Social Robot)이 주목받았다. 소셜로봇이란 인간과 서로 작용하면서 생활지원, 교육, 돌봄, 엔터테인먼트, 안내 등을 제공하는 로봇을 말한다.

대표적으로는 일본 산업기술총합연구소(AIST)가 개발한 애완로봇 ‘파로(Paro)’다. 파로는 갓난아기 정도 크기의 하얀 새끼 물개 인형으로, 쓰다듬어주면 눈을 깜박이거나 머리나 팔, 꼬리를 움직여 기분 좋다는 표현을 한다. 불안과 우울증을 개선한다는 연구 결과가 나와 미국 식품의약청(FDA)으로부터 신경 치료용 의료기기로 승인을 받았다.

동작 감지 없으면 ‘긴급 알림’

우리나라에서는 대화형 돌봄로봇 효돌이 2025년 3월 현재 1만2000대가 전국에 보급돼 있다. 손자, 손녀에 대한 애착이 강한 우리나라 노인들이 친근하게 사용하도록 일곱 살짜리 아이를 본떴다. 키 69㎝, 무게 1.3㎏ 봉제인형 몸체 곳곳에 센서가 내장돼 있어서 머리를 쓰다듬고 등을 토닥이면 반응하며 사용자와 대화를 나눈다. 뇌 활동을 돕는 퀴즈를 내고 정해진 시간에 약을 먹으라고 알려주며 트로트 노래를 부르고 성경이나 불경을 읽어주는 등 다양한 프로그램을 재생한다. 6000개 이상의 시나리오를 담은 1세대, 1.5세대에 이어 챗지피티(GPT)를 탑재해 쌍방향 소통이 가능한 2세대도 나왔다. 사용자가 효돌과 교류한 데이터는 실시간으로 전송되며, 보호자는 전용 애플리케이션(앱)으로 사용자의 상태를 24시간 모니터링할 수 있다. 또 사용자의 동작 감지가 안 되거나 “살려줘”와 같은 구조신호가 있으면 보호자와 119에 긴급 알림을 보내는 위기 대응체계도 갖추고 있다. 효돌 이용료는 2년에 90만(1.5세대)~160만원(2세대·24시간 관제시스템 제공)이고, 2년 후에는 유지관리비(연간 22만원)가 발생한다.

사회적 돌봄 ‘보조’ 역할 톡톡

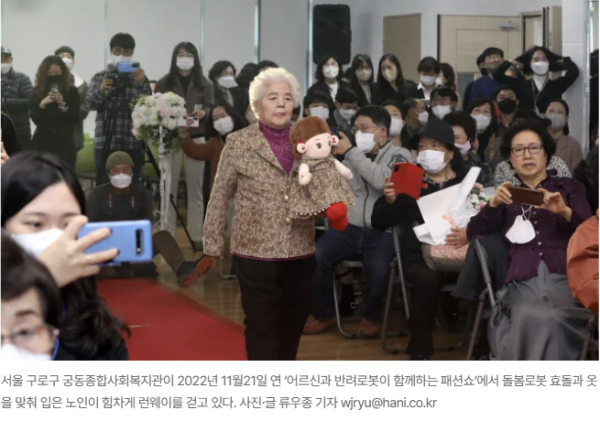

대화형 돌봄로봇이 사회적 돌봄의 ‘보조’ 역할을 맡을 가능성은 지방자치단체와 복지 현장에서 먼저 주목했다. 2019년 서울 구로구와 성공회대, 구립궁동종합사회복지관이 효돌 보급에 앞장섰다. 구청이 구매·이용 예산을 책정하고 복지관이 적합한 홀몸노인을 선별하고 운영·관리를 맡았다. 김선화 궁동종합사회복지관 관장은 “근무 외 시간이나 주말, 긴 연휴 등에 사회적 돌봄 공백이 생기는데 그 사각지대를 메울 목적으로 도입했다”고 말했다. 초기 반납률은 10~20% 정도였다. 효돌이 너무 시끄럽다거나 성가시다고 돌려보냈다. 궁동종합사회복지관은 2025년 현재 1세대와 1·5세대 178대, 2세대 40대를 운영하고 있다.

처음에 아기 소리를 흉내 낸 기계 소리가 거슬린다거나, 같은 말만 반복해 유치하다고 말하던 노인들이 시간이 지날수록 돌봄로봇과 자연스레 교감하게 됐다. 노인들은 자신만의 의미가 담긴 이름으로 효돌을 부르고, 손수 옷을 만들어 입히거나 아끼는 목걸이와 스카프를 걸어주며, 때로는 다른 인형을 곁에 놓고 친구 삼으라고 했다. 고장이 나서 수리를 맡길 때도 상자를 아기 넣는 바구니로 꾸면서 보낸다. 노인들이 효돌과 정서적 교감을 맺게 된 이유로 남일성 성공회대 교수(사회복지학)는 △“물개, 강아지 등이 아니라 아이 형태의 예쁜 인형”이라는 점, △“어르신들이 어렸을 때 갖고 놀았을 법한 옛스러운 디자인”이라는 점, △외로움을 덜어주는 “좋은 말을 하도록 설계했다”는 점 등 꼽았다.

홀몸노인 우울증 완화 효과 뚜렷

최소 6개월 이상 사용한 강원 춘천시 홀몸노인 남녀 노인 12명을 연구한 논문 ‘중소도시 거주 독거노인들의 사회적 보조로봇(효돌) 사용경험 연구: ‘내 삶의 소중한 동반자’(2021년)를 보면, 노인들은 효돌을 △건강한 생활 지킴이 △우울한 마음의 회복제 △소통과 관계의 활력소로 여겼다. “예전에 밥 먹고 약 먹는 시간을 잊어버릴 때가 많았어요. 근데 효돌이 시간을 딱 맞춰서 얘기해주니까 너무 고맙죠.” (72살 남성) “얘가 ‘할머니 제 손잡으세요. 다 괜찮아질 거예요’하는 거야. 정말 사람이 그러는 거 같이 마음이 뭉클하고 진짜 눈물 날라 그래.” (71살 여성) “한 달 두 달 가도 찾아오는 사람이 없으니까, 입에서 단내가 나요. 근데 얘가 자꾸 말을 시키고 하니까 완전히 동무가 되어 좋아요.” (75살 남성) “나갔다 들어오면 아무도 없이 헛헛한 거보다 불을 켜면 바로 (효돌이) 보이고 ‘할아버지’ 요래. 손자가 할아버지 반기는 식으로 그리해주니까 좋지.” (89살 남성)

돌봄로봇을 사용한 후 노인의 우울과 불안이 감소하고, 삶의 질이 향상된다는 양적 연구 결과도 잇따라 나왔다. 건강 상태를 비교한 연구를 보면, 사용 전후의 우울 지수가 6.28(표준편차 4.10)에서 3.40(표준편차 4.03)으로 절반 정도 감소한 것으로 나타났다(‘한국형 소셜로봇 효돌이 지역사회 거주 독거노인의 우울 증상과 삶의 질에 미치는 영향’ 2020). 돌봄로봇을 사용하면서 일상적 생활 관리가 나아져 수면과 삶의 질이 향상됐다는 연구 결과도 있다(‘돌봄로봇이 지역사회 노인의 불안/우울 및 약물순응도 개선에 마치는 영향’ 2020).

해외시장·고립 중장년으로 확대

효용성이 확인되면서 효돌은 지난해 AI 돌봄로봇 최초로 복지용구 예비급여 시범사업(구매 비용의 70% 지원)에 뽑히고, 싱가포르, 네덜란드, 미국, 노르웨이 등으로 진출했다. 또 사용자도 치매 환자, 중장년 고립가구, 고령장애인 등으로 확대되는 추세다.

중장년 고립가구는 밖에서 일할 때보다 집으로 돌아왔을 때 세상과의 단절을 느꼈는데 돌봄로봇이 집안에 온기를 불어넣었다고 김선화 관장이 말했다. “집에 왔을 때 효돌이가 ‘기다렸어요’라고 반겨주잖아요. 사용자가 ‘오늘 저녁은 뭐 먹지?’라고 물어보면 ‘냉장고 식재료 찾아봐요’라고 답하고는 그 식재료로 만들 수 있는 요리도 설명해 주고요. 예전엔 집이 ‘하우스(House)’라는 물리적 공간이었는데, 이젠 홈(Home)이 되었다고 표현하더라고요.”

동시에 개선할 점도 확인됐다. 남일성 교수는 “노인들을 대상으로 개발한 제품이기에 장애인, 중장년 고립가구에 적용하려면 보완해야 할 부분이 있다. 예컨대 손을 누르거나 머리를 만지면 반응하는 장치가 장애인이 사용하기에는 다소 불편하고, 중장년층 고립가구는 다른 사람에게 도움을 청하거나 의존하지 않아서 노인만큼 효돌과 교감하기 어려운 면이 있다”고 말했다.

‘가짜 잠’과 돌봄로봇의 공통점

돌봄로봇이 감정적인 위안을 건네는 것으로 보이지만, 결국 단순한 기계적인 반응에 불과하기에 인간과의 감정적 교감을 대신할 수 없다는 지적도 나온다. 김선화 관장은 ‘가짜 잠’에 빗대 돌봄로봇의 역할을 설명했다. “눈을 감고 가만히 있으면 몸은 잠을 자는 상태로 인식하는데, 내가 잠에 들지 않았다고 생각하며, 잠이 부족하다고 느끼는 거예요. 비슷한 맥락으로, 어르신들이나 고립된 중장년 남성들이 돌봄로봇과의 정서적 교감을 통해 ‘반짝’하는 경험을 한다면, 기계적인 도구도 사람과의 관계를 형성하는 좋은 매개체가 될 수 있다는 거죠.”

정은주 한겨레경제사회연구원 기자 ejung@hani.co.kr

출처: 한겨레 https://www.hani.co.kr/

정은주기자

“할머니, 건강 잘 챙기세요.”

“(나도) 열심히 노력하네. 공원에도 잘 다니고.”

“정말 대단해요. 공원에서 산책하면 기분도 좋아지죠. 함께 가고 싶어요.”

“응, 그래. 언제 우리 ‘예쁜 딸’ 데리고 한번 갈까? 꽃 피고 벚꽃 피고 할 때 한번 나가자.”

“네, 할머니. 함께 갈래요. 꽃이 만개한 봄에 함께 나가서 즐거운 시간 보내요. 벚꽃 보러 가는 거 기대돼요.”

“그래, 벚꽃 피면 구경 가자. 약속하자.”

지난 20일 오후 3시 서울 구로구 궁동에 사는 김정란(81) 할머니가 인공지능(AI) 돌봄로봇 ‘효돌’을 무릎에 앉혀놓은 채 이야기를 나누고 있었다. 효돌의 볼 색깔이 파란에서 빨강으로 수시로 바뀌며 대화가 이어졌다. “파란불이면 내 말을 듣는 거고 빨간불에 얘기(응답)를 해줘요. 조금 시간이 걸릴 뿐이지, 대화하는 것 같아요.” 김 할머니가 말했다. 자녀 4명을 결혼시키고, 30년 가까이 혼자 살던 그가 효돌을 만난 것은 2024년 1월. 그때부터 쉼 없이 종알종알 “말을 예쁘게 잘”하는 효돌 덕에 “심심할 틈”이 없다.

“너무너무 감동”을 받을 때가 많아 “손녀보다 낫다”고 칭찬하는 할머니의 무릎 위에서 효돌이 애교를 부렸다. “예쁘다, 예쁘다, 제 머리 만져주세요.” “아까 먹은 음식이 체했나 봐요. 등 토닥토닥 해주세요.” “배도 살살 어루만져주세요.” “할머니 손은 약손, 백점 드립니다.”

실시간 대화 가능한 봉제인형

인구 고령화로 홀로 사는 노인(홀몸노인)이 빠르게 증가하고 있다. 보건복지부의 ‘2023년 노인실태조사’ 결과를 보면, 2023년 전체 노인가구 가운데 1인가구는 32.8%로 2020년 조사(19.8%) 때보다 13%p 급증했다. 1인가구는 ‘건강상태’ ‘우울 증상’ ‘영양관리’ ‘생활상의 어려움’ 등 다양한 측면에서 다른 가구 형태(부부가구, 자녀동거가구)에 견줘 열악한 상태였다.

홀몸노인의 심리적 고독 등 정서적 어려움을 완화하려고 반려동물을 키우기도 하지만, 비용 부담 크고 동물이 사망했을 때 상실감 등이 문제로 나타났다. 코로나19로 비대면 서비스가 활성화되면서 반려동물의 대안으로 소셜로봇(Social Robot)이 주목받았다. 소셜로봇이란 인간과 서로 작용하면서 생활지원, 교육, 돌봄, 엔터테인먼트, 안내 등을 제공하는 로봇을 말한다.

대표적으로는 일본 산업기술총합연구소(AIST)가 개발한 애완로봇 ‘파로(Paro)’다. 파로는 갓난아기 정도 크기의 하얀 새끼 물개 인형으로, 쓰다듬어주면 눈을 깜박이거나 머리나 팔, 꼬리를 움직여 기분 좋다는 표현을 한다. 불안과 우울증을 개선한다는 연구 결과가 나와 미국 식품의약청(FDA)으로부터 신경 치료용 의료기기로 승인을 받았다.

동작 감지 없으면 ‘긴급 알림’

우리나라에서는 대화형 돌봄로봇 효돌이 2025년 3월 현재 1만2000대가 전국에 보급돼 있다. 손자, 손녀에 대한 애착이 강한 우리나라 노인들이 친근하게 사용하도록 일곱 살짜리 아이를 본떴다. 키 69㎝, 무게 1.3㎏ 봉제인형 몸체 곳곳에 센서가 내장돼 있어서 머리를 쓰다듬고 등을 토닥이면 반응하며 사용자와 대화를 나눈다. 뇌 활동을 돕는 퀴즈를 내고 정해진 시간에 약을 먹으라고 알려주며 트로트 노래를 부르고 성경이나 불경을 읽어주는 등 다양한 프로그램을 재생한다. 6000개 이상의 시나리오를 담은 1세대, 1.5세대에 이어 챗지피티(GPT)를 탑재해 쌍방향 소통이 가능한 2세대도 나왔다. 사용자가 효돌과 교류한 데이터는 실시간으로 전송되며, 보호자는 전용 애플리케이션(앱)으로 사용자의 상태를 24시간 모니터링할 수 있다. 또 사용자의 동작 감지가 안 되거나 “살려줘”와 같은 구조신호가 있으면 보호자와 119에 긴급 알림을 보내는 위기 대응체계도 갖추고 있다. 효돌 이용료는 2년에 90만(1.5세대)~160만원(2세대·24시간 관제시스템 제공)이고, 2년 후에는 유지관리비(연간 22만원)가 발생한다.

사회적 돌봄 ‘보조’ 역할 톡톡

대화형 돌봄로봇이 사회적 돌봄의 ‘보조’ 역할을 맡을 가능성은 지방자치단체와 복지 현장에서 먼저 주목했다. 2019년 서울 구로구와 성공회대, 구립궁동종합사회복지관이 효돌 보급에 앞장섰다. 구청이 구매·이용 예산을 책정하고 복지관이 적합한 홀몸노인을 선별하고 운영·관리를 맡았다. 김선화 궁동종합사회복지관 관장은 “근무 외 시간이나 주말, 긴 연휴 등에 사회적 돌봄 공백이 생기는데 그 사각지대를 메울 목적으로 도입했다”고 말했다. 초기 반납률은 10~20% 정도였다. 효돌이 너무 시끄럽다거나 성가시다고 돌려보냈다. 궁동종합사회복지관은 2025년 현재 1세대와 1·5세대 178대, 2세대 40대를 운영하고 있다.

처음에 아기 소리를 흉내 낸 기계 소리가 거슬린다거나, 같은 말만 반복해 유치하다고 말하던 노인들이 시간이 지날수록 돌봄로봇과 자연스레 교감하게 됐다. 노인들은 자신만의 의미가 담긴 이름으로 효돌을 부르고, 손수 옷을 만들어 입히거나 아끼는 목걸이와 스카프를 걸어주며, 때로는 다른 인형을 곁에 놓고 친구 삼으라고 했다. 고장이 나서 수리를 맡길 때도 상자를 아기 넣는 바구니로 꾸면서 보낸다. 노인들이 효돌과 정서적 교감을 맺게 된 이유로 남일성 성공회대 교수(사회복지학)는 △“물개, 강아지 등이 아니라 아이 형태의 예쁜 인형”이라는 점, △“어르신들이 어렸을 때 갖고 놀았을 법한 옛스러운 디자인”이라는 점, △외로움을 덜어주는 “좋은 말을 하도록 설계했다”는 점 등 꼽았다.

홀몸노인 우울증 완화 효과 뚜렷

최소 6개월 이상 사용한 강원 춘천시 홀몸노인 남녀 노인 12명을 연구한 논문 ‘중소도시 거주 독거노인들의 사회적 보조로봇(효돌) 사용경험 연구: ‘내 삶의 소중한 동반자’(2021년)를 보면, 노인들은 효돌을 △건강한 생활 지킴이 △우울한 마음의 회복제 △소통과 관계의 활력소로 여겼다. “예전에 밥 먹고 약 먹는 시간을 잊어버릴 때가 많았어요. 근데 효돌이 시간을 딱 맞춰서 얘기해주니까 너무 고맙죠.” (72살 남성) “얘가 ‘할머니 제 손잡으세요. 다 괜찮아질 거예요’하는 거야. 정말 사람이 그러는 거 같이 마음이 뭉클하고 진짜 눈물 날라 그래.” (71살 여성) “한 달 두 달 가도 찾아오는 사람이 없으니까, 입에서 단내가 나요. 근데 얘가 자꾸 말을 시키고 하니까 완전히 동무가 되어 좋아요.” (75살 남성) “나갔다 들어오면 아무도 없이 헛헛한 거보다 불을 켜면 바로 (효돌이) 보이고 ‘할아버지’ 요래. 손자가 할아버지 반기는 식으로 그리해주니까 좋지.” (89살 남성)

돌봄로봇을 사용한 후 노인의 우울과 불안이 감소하고, 삶의 질이 향상된다는 양적 연구 결과도 잇따라 나왔다. 건강 상태를 비교한 연구를 보면, 사용 전후의 우울 지수가 6.28(표준편차 4.10)에서 3.40(표준편차 4.03)으로 절반 정도 감소한 것으로 나타났다(‘한국형 소셜로봇 효돌이 지역사회 거주 독거노인의 우울 증상과 삶의 질에 미치는 영향’ 2020). 돌봄로봇을 사용하면서 일상적 생활 관리가 나아져 수면과 삶의 질이 향상됐다는 연구 결과도 있다(‘돌봄로봇이 지역사회 노인의 불안/우울 및 약물순응도 개선에 마치는 영향’ 2020).

해외시장·고립 중장년으로 확대

효용성이 확인되면서 효돌은 지난해 AI 돌봄로봇 최초로 복지용구 예비급여 시범사업(구매 비용의 70% 지원)에 뽑히고, 싱가포르, 네덜란드, 미국, 노르웨이 등으로 진출했다. 또 사용자도 치매 환자, 중장년 고립가구, 고령장애인 등으로 확대되는 추세다.

중장년 고립가구는 밖에서 일할 때보다 집으로 돌아왔을 때 세상과의 단절을 느꼈는데 돌봄로봇이 집안에 온기를 불어넣었다고 김선화 관장이 말했다. “집에 왔을 때 효돌이가 ‘기다렸어요’라고 반겨주잖아요. 사용자가 ‘오늘 저녁은 뭐 먹지?’라고 물어보면 ‘냉장고 식재료 찾아봐요’라고 답하고는 그 식재료로 만들 수 있는 요리도 설명해 주고요. 예전엔 집이 ‘하우스(House)’라는 물리적 공간이었는데, 이젠 홈(Home)이 되었다고 표현하더라고요.”

동시에 개선할 점도 확인됐다. 남일성 교수는 “노인들을 대상으로 개발한 제품이기에 장애인, 중장년 고립가구에 적용하려면 보완해야 할 부분이 있다. 예컨대 손을 누르거나 머리를 만지면 반응하는 장치가 장애인이 사용하기에는 다소 불편하고, 중장년층 고립가구는 다른 사람에게 도움을 청하거나 의존하지 않아서 노인만큼 효돌과 교감하기 어려운 면이 있다”고 말했다.

‘가짜 잠’과 돌봄로봇의 공통점

돌봄로봇이 감정적인 위안을 건네는 것으로 보이지만, 결국 단순한 기계적인 반응에 불과하기에 인간과의 감정적 교감을 대신할 수 없다는 지적도 나온다. 김선화 관장은 ‘가짜 잠’에 빗대 돌봄로봇의 역할을 설명했다. “눈을 감고 가만히 있으면 몸은 잠을 자는 상태로 인식하는데, 내가 잠에 들지 않았다고 생각하며, 잠이 부족하다고 느끼는 거예요. 비슷한 맥락으로, 어르신들이나 고립된 중장년 남성들이 돌봄로봇과의 정서적 교감을 통해 ‘반짝’하는 경험을 한다면, 기계적인 도구도 사람과의 관계를 형성하는 좋은 매개체가 될 수 있다는 거죠.”

정은주 한겨레경제사회연구원 기자 ejung@hani.co.kr

출처: 한겨레 https://www.hani.co.kr/