[에이블뉴스] “피해자는 느는데” 운영비 無, 인력지원도 턱없이 부족한 학대피해장애인쉼터

페이지 정보

작성자 최고관리자

작성일 25-10-23

본문

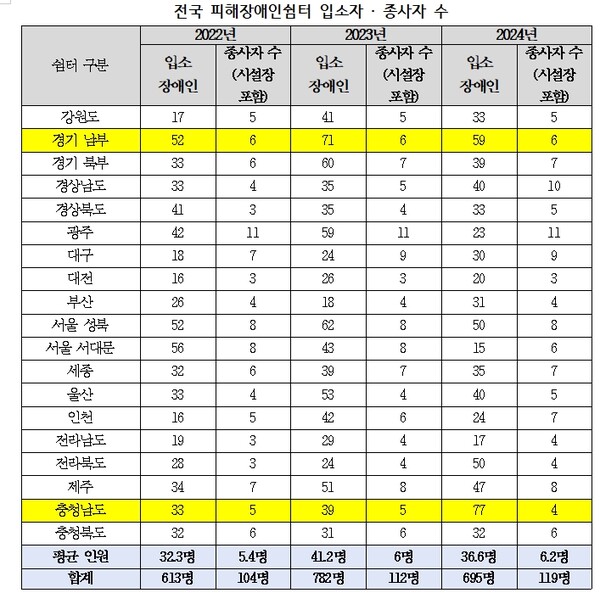

자료: 김선민의원실

국고보조율 매년 하락, 올해 10%대 최저치···피해장애아동쉼터와 2배 격차

남녀 구분 운영 중인데 예산 여전히 여성전용시설 기준···“제도 설계 오류”

김선민 의원, “보건복지부 인정하고, 현실에 맞는 지원기준 즉시 마련해야”

【에이블뉴스 권중훈 기자】 장애인학대 관련 신고 건수가 매년 증가하고 있음에도 불구하고, 학대 피해장애인을 보호하는 (성인)피해장애인쉼터(이하 피해장애인쉼터)에 대한 정부 지원은 오히려 줄어들어 올해 국고보조율이 17.7%로 역대 최저 수준을 기록한 것으로 나타났다.

피해장애인쉼터는 전국에서 발생하는 장애인 학대 및 성폭행 사건 피해자들을 보호하기 위해 최일선에서 역할을 수행하고 있다. 전국 피해장애인쉼터 19개소 중 13개소는 남녀를 분리해 24시간 운영 중이지만 정부는 여전히 여성전용 단일시설 기준으로 예산을 편성하고 있으며, 운영비에 대한 국비 지원은 ‘0원’인 것으로 드러나 정부의 피해장애인 보호 의지에 대한 의문이 제기된다.

23일 국회 보건복지위원회 소속 김선민 의원(조국혁신당)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 4년간 피해장애인쉼터 전체 예산은 증가한 반면 국비 비율은 지속 하락했다.

올해에는 총예산 97억7000만 원 중 국비가 17억2600만 원으로, 보조율 17.7%를 기록했다. 사업 규모가 커졌음에도 국비 비율이 낮아지면서, 인건비와 운영비 부담이 지방정부에 전가되는 구조가 고착되고 있다. 피해장애인쉼터는 입소자는 늘고 국비 지원은 줄어드는 ‘역행 구조’에 놓여 있는 것이다.

특히 2024년 기준 국비 지원 비율이 가장 낮은 지역은 광주(12.79%), 경남(14%), 인천(17.2%) 순이며, 남녀 분리 운영(혼성) 시설일수록 국비 지원 비율이 낮았다.

김선민 의원은 “국고보조율이 낮으면 지방 재정 여건에 따라 시설 간 격차가 심화된다. 서울 등 재정 여건이 양호한 지역은 자체 예산으로 인력을 보강할 수 있지만, 재정이 열악한 지역은 기존 인건비조차 감당하기 어려워져 운영에 타격이 불가피하다”고 지적했다.

반면 같은 기간 피해장애아동쉼터의 국고보조율은 30% 안팎으로 유지되고 있어 동일한 ‘학대 피해자 보호시설’임에도 국고보조율은 두 배 가까운 차이를 보였다. 더욱이 피해장애인쉼터 입소자의 상당수는 발달장애인으로, 성인과 아동의 지원 내용에 큰 차이가 없음에도 복지부가 이를 제도적으로 구분해 예산을 차등 지원하고 있다는 설명이다.

피해장애아동쉼터는 2021년 신설 당시부터 ‘장애인복지법’ 제59조의13 제2항에 따라 남녀 분리 운영을 전제로 인건비·운영비 구조를 설계했다. 피해장애인쉼터는 2013년 여성장애인 성폭력 피해자 보호시설을 모태로 제도화되면서, 당시 여성전용 ‘단일시설·인건비 중심 지원체계’를 그대로 승계했다.

남성 피해자가 증가하고 남녀 분리 운영이 일반화되었음에도 복지부는 여전히 구 체계를 유지하며 예산 구조를 개편하지 않고 있고, 이 결과 피해장애인쉼터는 운영비 0원·지속적 인력난이라는 구조적 문제에 직면해 있다는 것.

특히 최근 3년간 전국 19개 피해장애인쉼터의 입소자는 2022년 613명, 2023년 782명, 2024년 695명으로 매년 700명 안팎이다. 시설당 연평균 30~40명의 피해장애인이 입소하는 셈이다. 반면 시설당 평균 종사자는 6명에 불과해 직원 1명이 6~7명의 피해장애인을 담당하는 구조다.

종사자 인력 부족 문제는 경기 남부와 충남 지역이 가장 심각했다. 경기 남부 쉼터의 입소 장애인은 2022년 52명, 2023년 71명, 2024년 59명으로 매년 60명 안팎에 달했으나, 직원 수는 3년 내내 6명으로 동일해 매년 직원 1명이 평균 10명의 피해장애인을 담당했다.

충남 쉼터는 2024년 한 해에만 77명이 입소해 최근 3년간 전국 피해장애인쉼터 중 가장 많은 입소자를 기록했다. 그러나 직원은 기존 5명에서 2024년 4명으로 줄어 직원 1명이 19명의 피해장애인을 지원한 것으로 확인됐다.

피해장애인쉼터는 단순한 일시 보호시설이 아니다. 법적 절차 지원부터 심리·의료·주거 등 통합지원을 수행하는 복합 기능 시설로, 입소자의 대부분은 장기 보호가 필요한 대상이며 평균 보호 기간도 10개월 이상에 달한다. 그럼에도 불구하고 충분한 인력과 안정적인 운영비 확보는 이루어지지 않고 있다.

김선민 의원은 “24시간 교대체계를 유지해야 하는 쉼터들이 현실과 동떨어진 예산 구조 속에서 사실상 ‘버티기 행정’으로 운영되고 있다”며 “정부가 ‘운영비 0원’ 구조로 방치하고 있는 만큼 쉼터의 인력 기준과 예산 구조를 전면 재설계해야 한다”고 지적했다.

또한 “국가가 장애인 피해자를 어떻게 대우하고 있는가의 문제”라며 “복지부는 제도 설계의 오류를 인정하고, 현실에 맞는 지원기준을 즉시 마련해야 한다”고 강조했다.

출처 : 에이블뉴스(https://www.ablenews.co.kr)

국고보조율 매년 하락, 올해 10%대 최저치···피해장애아동쉼터와 2배 격차

남녀 구분 운영 중인데 예산 여전히 여성전용시설 기준···“제도 설계 오류”

김선민 의원, “보건복지부 인정하고, 현실에 맞는 지원기준 즉시 마련해야”

【에이블뉴스 권중훈 기자】 장애인학대 관련 신고 건수가 매년 증가하고 있음에도 불구하고, 학대 피해장애인을 보호하는 (성인)피해장애인쉼터(이하 피해장애인쉼터)에 대한 정부 지원은 오히려 줄어들어 올해 국고보조율이 17.7%로 역대 최저 수준을 기록한 것으로 나타났다.

피해장애인쉼터는 전국에서 발생하는 장애인 학대 및 성폭행 사건 피해자들을 보호하기 위해 최일선에서 역할을 수행하고 있다. 전국 피해장애인쉼터 19개소 중 13개소는 남녀를 분리해 24시간 운영 중이지만 정부는 여전히 여성전용 단일시설 기준으로 예산을 편성하고 있으며, 운영비에 대한 국비 지원은 ‘0원’인 것으로 드러나 정부의 피해장애인 보호 의지에 대한 의문이 제기된다.

23일 국회 보건복지위원회 소속 김선민 의원(조국혁신당)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 4년간 피해장애인쉼터 전체 예산은 증가한 반면 국비 비율은 지속 하락했다.

올해에는 총예산 97억7000만 원 중 국비가 17억2600만 원으로, 보조율 17.7%를 기록했다. 사업 규모가 커졌음에도 국비 비율이 낮아지면서, 인건비와 운영비 부담이 지방정부에 전가되는 구조가 고착되고 있다. 피해장애인쉼터는 입소자는 늘고 국비 지원은 줄어드는 ‘역행 구조’에 놓여 있는 것이다.

특히 2024년 기준 국비 지원 비율이 가장 낮은 지역은 광주(12.79%), 경남(14%), 인천(17.2%) 순이며, 남녀 분리 운영(혼성) 시설일수록 국비 지원 비율이 낮았다.

김선민 의원은 “국고보조율이 낮으면 지방 재정 여건에 따라 시설 간 격차가 심화된다. 서울 등 재정 여건이 양호한 지역은 자체 예산으로 인력을 보강할 수 있지만, 재정이 열악한 지역은 기존 인건비조차 감당하기 어려워져 운영에 타격이 불가피하다”고 지적했다.

반면 같은 기간 피해장애아동쉼터의 국고보조율은 30% 안팎으로 유지되고 있어 동일한 ‘학대 피해자 보호시설’임에도 국고보조율은 두 배 가까운 차이를 보였다. 더욱이 피해장애인쉼터 입소자의 상당수는 발달장애인으로, 성인과 아동의 지원 내용에 큰 차이가 없음에도 복지부가 이를 제도적으로 구분해 예산을 차등 지원하고 있다는 설명이다.

피해장애아동쉼터는 2021년 신설 당시부터 ‘장애인복지법’ 제59조의13 제2항에 따라 남녀 분리 운영을 전제로 인건비·운영비 구조를 설계했다. 피해장애인쉼터는 2013년 여성장애인 성폭력 피해자 보호시설을 모태로 제도화되면서, 당시 여성전용 ‘단일시설·인건비 중심 지원체계’를 그대로 승계했다.

남성 피해자가 증가하고 남녀 분리 운영이 일반화되었음에도 복지부는 여전히 구 체계를 유지하며 예산 구조를 개편하지 않고 있고, 이 결과 피해장애인쉼터는 운영비 0원·지속적 인력난이라는 구조적 문제에 직면해 있다는 것.

특히 최근 3년간 전국 19개 피해장애인쉼터의 입소자는 2022년 613명, 2023년 782명, 2024년 695명으로 매년 700명 안팎이다. 시설당 연평균 30~40명의 피해장애인이 입소하는 셈이다. 반면 시설당 평균 종사자는 6명에 불과해 직원 1명이 6~7명의 피해장애인을 담당하는 구조다.

종사자 인력 부족 문제는 경기 남부와 충남 지역이 가장 심각했다. 경기 남부 쉼터의 입소 장애인은 2022년 52명, 2023년 71명, 2024년 59명으로 매년 60명 안팎에 달했으나, 직원 수는 3년 내내 6명으로 동일해 매년 직원 1명이 평균 10명의 피해장애인을 담당했다.

충남 쉼터는 2024년 한 해에만 77명이 입소해 최근 3년간 전국 피해장애인쉼터 중 가장 많은 입소자를 기록했다. 그러나 직원은 기존 5명에서 2024년 4명으로 줄어 직원 1명이 19명의 피해장애인을 지원한 것으로 확인됐다.

피해장애인쉼터는 단순한 일시 보호시설이 아니다. 법적 절차 지원부터 심리·의료·주거 등 통합지원을 수행하는 복합 기능 시설로, 입소자의 대부분은 장기 보호가 필요한 대상이며 평균 보호 기간도 10개월 이상에 달한다. 그럼에도 불구하고 충분한 인력과 안정적인 운영비 확보는 이루어지지 않고 있다.

김선민 의원은 “24시간 교대체계를 유지해야 하는 쉼터들이 현실과 동떨어진 예산 구조 속에서 사실상 ‘버티기 행정’으로 운영되고 있다”며 “정부가 ‘운영비 0원’ 구조로 방치하고 있는 만큼 쉼터의 인력 기준과 예산 구조를 전면 재설계해야 한다”고 지적했다.

또한 “국가가 장애인 피해자를 어떻게 대우하고 있는가의 문제”라며 “복지부는 제도 설계의 오류를 인정하고, 현실에 맞는 지원기준을 즉시 마련해야 한다”고 강조했다.

출처 : 에이블뉴스(https://www.ablenews.co.kr)